СВЕТЛЫЕ ДНИ В УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ

Фёдор Дмитриевич Останин родился (1899 г.) и вырос в переселенческом селе Сидорском Барнаульского уезда Томской губернии (ныне — Алтайский край). Окончил 2-классное училище Министерства народного просвещения в соседнем с. Романовском. Чуть ли не единственную возможность учиться дальше тогда, в царской России, крестьянскому сыну могла предоставить только учительская семинария. Здесь не требовали плату за обучение, а платили стипендию! В 1915 г. паренек приехал в Ново-Николаевск, но по состоянию здоровья в семинарию не поступил. Вторая попытка, на следующий год, увенчалась успехом, и три года с перерывом Фёдор учился в Ново-Николаевске. Позже была длинная учительская жизнь, работа инженера-строителя.

В 1972—1973 гг. по просьбе сотрудников сектора истории культуры Института истории, филологии и философии СО АН СССР Фёдор Дмитриевич написал свои воспоминания. Некоторые фрагменты из них уже публиковались. Здесь же мы помещаем отрывки, дающие представление о восприятии города крестьянским юношей, о педагогах и воспитанниках Новониколаевской учительской семинарии — первого очага профессионального педагогического образования в нашем городе.

Лето 1915. Первая встреча с городом

В первых числах июля отец привез меня в город Камень. Заехали на постоялый двор к знакомому мужику. Камень поражал всем тем, чего не было у нас в селе: много огней, лавчонок, кирпичные двухэтажные дома, магазины и много извозчиков.

В конце дня отец привел меня со всем моим багажом на пристань. У пристани стоял белый пароход «Киргиз». Отец купил билет до Ново-Николаевска в 3-м классе и завел меня в этот «класс». Двухъярусные беленькие коечки стояли рядами, на каждой размещалось два человека, один вверху, другой — внизу. Мне досталось нижнее место. Рядом со мной на своей коечке сидел рыжебородый солдат, видно из ополченцев.

Отец сразу же начал осваивать обстановку, спросил солдата — откуда, мол?

— Из Баева, — отвечал солдат.

— А-а, соседи, мы из Сидорки, — представился отец.

— Слыхал, на ярманку как-то ездил туда. Хорошее село.

Разговорились. Солдат был дома на побывке, едет теперь в часть в Ново-Николаевск. Отец рассказал ему о цели нашего путешествия. Солдат сочувственно, одобряюще посмотрел на меня и похвалил. Пользуясь таким оборотом дела, отец попросил его присмотреть за мной в дороге, если что — помочь при высадке с парохода в Ново-Николаевске. Так был найден для меня дорожный «шеф». Это меня успокоило и вселило уверенность в самое лучшее.

Пароход должен был выйти часов в шесть вечера. Заканчивалась погрузка масла в бочонках. Это для меня было ново и интересно: грузчики один за другим, гуськом, шли размеренно по трапу и несли на спинах бочонки с маслом, которые прочно лежали на каких-то специальных «седелках» с широкими лямками, как у бурлаков.

Перед самым отходом, после третьего гудка, отец распрощался со мной, еще раз попросил «шефа» присмотреть. Пароход должен быть в Ново-Николаевске рано утром. Это тоже меня радовало. Я услышал шипение, гул, почувствовал вздрагивание парохода и понял, что мы поехали. Зашлепали лопасти колес по воде. Я смотрю в окно: берега плывут пароходу навстречу. Обь широкая, зеленая, красивая.

Наступал вечер. Солдат-«шеф» расположился на своей койке и скоро уснул. Я поудобнее разместил свои «багажи» — деревянный маленький ящичек с бельем, свернутую в трубочку постель: тоненький матрасик, одеяльце, подушечку. Багаж вполне посильный, транспортабельный, если бы не две холщовые сумки с сухарями. Одну из них принесла матери кума Федосья и слезно упросила увезти «посылочку» сыну, который служит в Ново-Николаевске в армии. А вторую отправила племянница моего отца Гаша — мужу Коле, который служит вместе с этим самым Антоном.

Расположился я на своей койке. Спать не хотелось. А кроме того — в нагрудном внутреннем кармашке моей тужурочки матерью зашиты десять рублей. Уснешь — а вдруг!.. Ведь не дома и не у себя в деревне. Наказы матери не забывались ни на минуту. На «втором этаже» парохода ходили люди, потом я услышал музыку, какой никогда раньше не слыхал. Играли на чем-то, что издавало приятные, красивые звуки. Инструмент этот я увидел только лет через пять после того, как в первый раз услышал его на пароходе. Оказывается, это было пианино. Музыка умиляла, очень хотелось пойти ближе посмотреть, послушать, но я не посмел. Там, очевидно, ехали люди «другие» — иные, чем мы.

Музыка вскоре затихла, и я, забыв всякие предосторожности, тоже уснул. Проснулся утром — мой «шеф» ел яички вкрутую с хлебом, прихлебывал что-то из жестяной кружки. Пароход долго задерживался на пристанях, разгружаясь и нагружаясь. Быстро приближался вечер, и это меня очень тревожило: вдруг пароход придет ночью — куда я денусь?

На деле так и вышло: пароход пришел в Ново-Николаевск часов около двенадцати ночи. Он причалил к пристани, пассажиры хлынули к выходу. Пока я собирал свой багажишко, оказавшийся не только довольно тяжелым, но и крайне неудобным для переноски одному, мой «шеф» исчез в толпе, только я его и видел. Какая-то женщина помогла мне выйти на пристань с багажом.

Суматоха была на пристани для меня необычайной: масса людей, все спешат к извозчикам и берут их нарасхват, уезжают, а вереница возков бесконечно тянется вдоль берега. Собирались тучи, поблескивала молния. Суета пристани стала стихать, явственнее доносился грохот города. Скоро пристань совсем опустела.

С трудом я вышел на берег со своим грузом, стал у какого-то киоска, сложил пожитки на случай дождя так, чтобы их не особенно намочило. Дождь и в самом деле стал накрапывать. Я стою один и не знаю, что же предпринять.

Сначала было грустно, а потом стало жутко, чувствую — слезы подступают к горлу. Куда-то идти, ехать или ждать до утра? И такое отчаяние охватило меня, что думаю: сесть бы снова на пароход и — обратно в Камень, а потом домой. И это показалось таким заманчивым, желанным, единственно возможным, что я всхлипнул. Представилось все свое, родное, деревенское. И братишки на пашне — как же им теперь хорошо. И дома — тепло, тихо, уютно.

А тут вот — один ночью, никому не нужный, и спросить не у кого. А ведь город, жуликов много, ограбят. И опять вспоминается десятка, зашитая в кармашке. И не хотел я, крепился, а все же слезы ползли у меня по щекам.

Вижу — едет подвода по дороге, человек в телеге правит лошадью, прикрывшись чем-то. Подвода остановилась против меня, слышу голос:

— Ты что тут торчишь, парень?

Я немного подался ближе к возчику, говорю ему, как и что: приехал из деревни — учиться и к своим родственникам в гости, а адреса их у меня нет. Вот и не знаю, что делать. Извозчиком оказался молодой парень лет двадцати.

— Садись ко мне на телегу, поедем к нам до утра, а там разберемся.

Обрадовался я и боюсь: а вдруг это жулик, ведь у меня багаж и десятка в кармашке. Завезет куда-нибудь, обчистит, а может, и живого не оставит! Страшно!

— Ну давай клади на телегу свое добро, поедем, видишь — дождь усиливается. — Возчик слез с телеги, поднял мое «добро», и я покорно сел на край телеги. — Ты садись удобнее, вот так, — сказал парень, палаткой брезентовой прикрыл меня и мой багаж.

Мы свернули в переулок, выехали на широкую, мощенную камнем улицу, смоченную дождем и блестевшую от множества огней, — и затарахтели по мостовой.

Город! Много света. Большие деревянные и каменные дома, гудит проволока на столбах, и даже ночью снуют извозчики на своих экипажах с поднятыми верхами, с фонариками по обе стороны сидения извозчика. Любопытно, ново, а все же очень чуждо и страшно!

Подъехали к тесовым воротам добротного деревянного дома. Извозчик постучал в ставень закрытого окна:

— Примите пассажира!

Вскоре из калитки вышел человек с накинутым на плечи плащом.

— Ну и пассажир! — сказал человек, глядя на меня. — Где ты подхватил такого?

— На пристани подобрал.

Человек взял мои сумки с сухарями, а я — ящичек и постель. Зашли в дом. Очень светло, уютно, тепло, а все-таки как-то «не по-нашему», не по-деревенски. Открыв дверь в комнату, хозяин пригласил меня:

— Заходи, вот тут и располагайся. Есть хочешь? Нет? Ну, располагайся спать вот здесь, сюда ногами. Ляжешь спать — свет выключи, поверни вот сюда эту штучку.

Хозяин ушел. Я осмотрел комнату. По моим представлениям, она была большая. Стояли у стен две широкие железные кровати. Посредине круглый стол, на столе рассыпаны игральные карты, стоит какая-то красивая «штучка», полная окурков. «Ну, так и есть, попал к бандитам, — думаю, — обдерут, как белку, а самого…»

Разложил свои вещи: ящичек поставил в целях безопасности в изголовье, раскинул тюфячок и, не снимая ботинок (станут стягивать с ног — все же услышу), не снимая тужурочки, лег, плотно прижавшись к полу карманчиком с зашитой десяткой. И после всех этих мер предосторожности — уснул мертвецким сном, можно было самого взять и унести куда угодно.

Утром проснулся — будто только что пришел в себя. Восстановились события вчерашнего вечера, в комнате полумрак. Слышу, где-то на улице стукнули в колокол восемь раз. Немедленно хватаюсь за карманчик — слава богу, все в порядке. На ногах — ботинки, а ставшие мне ненавистными сумки с сухарями белеют в полумраке, будто нежатся в предутреннем сне.

Встал, привел опять все пожитки в походный вид. Ну, думаю, куда же дальше? Как искать родную тетю? И тут осенила меня мысль: Ваня Похиленко (мой одноклассник, уже год обучавшийся в Новониколаевской учительской семинарии) говорил, что жил он на квартире у Максима Кеды на улице Иркутской, дом 46, а Максим — наш, сидорский. Поеду туда, а там — будь что будет.

Вышел в прихожую, потом на крыльцо. Хозяин уже работал что-то во дворе.

— А-а, доброе утро. Ну, как ночевал?

Оказывается, он совсем не старый, бритый, стриженый, приветливый.

— Спасибо, — говорю, — очень хорошо ночевал.

— Ну вот и хорошо, а сейчас попьем чаю, и Васька тебя отвезет, куда тебе надо.

От чая я отказался. На душе было так легко, что петь хотелось. Васькой оказался мой вчерашний извозчик. Он быстро собрался, запряг лошадь, на сей раз в экипаж — такой же, как я вчера видел у всех извозчиков. «Вот это, — думаю, — здорово». Погрузился я, сел первый раз в жизни в такой экипаж. Рассчитался с хозяином за ночлег.

— Ну, куда тебе? — спросил Васька.

— Иркутская, 46, — дал я точный адрес.

И мы покатили, плавно покачиваясь, тихо, без грохота, хотя и по мостовой. Утренний город показался мне приветливее ночного, а дома — похожими на деревенские. Звонили в церквах (был воскресный день), и церковь здесь оказалась не одна.

Скоро мой извозчик остановился возле небольшого домика, хотя и под зеленой железной кровлей, но очень похожего на деревенский.

— Ну вот, приехали.

Новая неизвестность, но делать нечего — высаживаюсь, беру багаж.

— Сколько с меня?

— Сорок копеек.

Отошел от дороги ближе к забору домика, сложил вещи. Постучать, зайти во двор? Не решаюсь: а вдруг — собака? Да и кто его знает, может, теперь тут живут другие люди? Что я им скажу? И вчерашняя тяжесть снова громоздится на сердце.

Вдруг калитка открылась, вышла женщина, посмотрела в одну сторону улицы, обернулась ко мне. Я смотрю на нее и… О, радость! Ведь это же она, та самая тетя Маша, которую я в детстве часто видел у нас. Она была подругой моей матери и женой Максима. Да и Максима я помнил, он часто бывал у отца. Это был красивый парень, украинец, очень веселый, приятный человек.

Женщина подошла ближе, присматривается:

— Ты что здесь, мальчик, чей ты, откуда?

— Это я, тетя Маша, — представился я, — вчера приехал.

— Боже мой, да это не ты ли, Федька?!

— Я, тетя Маша. Надо было к тете Дуне ехать, а я адреса не знаю, — скорбно сообщил я.

— Ну, давай пойдем в хату. Скоро Максим придет с дежурства, он знает адрес, мы у них иногда бываем, и они у нас. Он тебя сведет к тете Дуне.

И я снова почувствовал легкость во всем своем существе. Зашли в кухню, из нее — в маленькую комнатку, расположили вещи. Начались расспросы о знакомых. Тетя Маша стряпала и пекла пирожки с мясом и рисом. Пахло очень вкусно, по-деревенски. Вскоре пришел Максим, такой же живой и веселый. Узнав о цели моего приезда, сильно хвалил меня и отца. Завтракали очень вкусно, с расспросами, с рассказами.

Сразу после завтрака Максим приоделся, почистился, и мы пошли пешком за Каменку. Это оказалось довольно далеко. Повернув с бывшей Михайловской улицы на Кузнецкую и проходя по ней мимо базара, Максим показал на двухэтажное кирпичное здание и сказал:

— Вот смотри — ваша учительская семинария.

Это скромненькое кирпичное здание с простой вывеской «Учительская семинария» произвело на меня большое впечатление и вызвало чувство священного благоговения.

Закаменка мало походила на город, это роднило ее с моей деревней и внушало успокоение. Часам к двум мы пришли к небольшому домику, очень похожему на деревенский, на Садовой, 54. Это оказался последний домик улицы, выходившей в открытое поле. Тут же начинался редкий березничек, было совсем как у нас дома!

С крыльца Максим громко крикнул:

— Встречай, Авдотья, гостя! Племянника твоего нашел в городе.

Вышла навстречу молодая женщина, и я узнал в ней тетю, которую видел в возрасте 5-6 лет. Встреча была трогательная, со слезами и родными улыбками. Домик был небольшой: комнатка и кухня, а семья — огромная. Жили вместе семьи двух братьев, у них пять человек детей, старик больной — уже два года лежит парализованный, старуха. И еще работник, пожилой мужичок, так как братья оба на войне и надо было кому-то держать извоз. В наличии всего десять человек. А я пожаловал — одиннадцатый.

К моему удовольствию, мне представили паренька моего возраста, старшего сына первого брата. Он тоже в прошлом году окончил 2-классную городскую школу и на этом решил завершить образование. В помощь работнику он трудился извозчиком на втором выезде. Отец, уходя в армию, дал ему наказ — учиться обязательно! Сам он был неграмотен, да и вообще в семье не было грамотных, поэтому культ грамоты здесь был недосягаемо высок. Однако

Ефрем (так звали парня) решил, что того, что он имеет, вполне достаточно. На просьбы матери отвечал рассудительно:

— Что же мне теперь, до седых волос прикажешь учиться?

Он уже мог зарабатывать деньги, знал цену им и еще кое-каким соблазнам. Поэтому, узнав о цели моего приезда, все были поражены: вон откуда, из деревни, и ради учения один не побоялся приехать в чужой город.

Лето 1916. Интернат на улице Гудимовской

На втором этаже большого деревянного дома и на первом этаже просторного флигеля разместилось наше общежитие (ул. Гудимовская, д. 12). Мы без труда получили коечки в хороших уютных комнатах, стол, тумбочки на двоих. Говорят, раньше хозяин дома содержал здесь гостиницу. В интернате было уже много ребят из нового приема. Все радостные, общительные, стали знакомиться — кто, откуда. На следующий день мы группами ходили в магазины, все приобрели форменные фуражки с кокардами, ремни с медными пряжками, на которых были выгравированы буквы «Н.Н.У.С.», что значит «Ново-Николаевская учительская семинария».

Каждый день приносил что-то новое, интересное. Съезжались старшеклассники. Оказалось, к нашему удовольствию, что они нас, приготовишек, не чуждались. Порядок встречи каждого приезжающего товарища принимал характер особого ритуала. Как только приезжий появлялся у ворот интерната, рассчитываясь с извозчиком и выгружая пожитки, заметивший его добровольный глашатай стремглав бежал по большой наружной лестнице на второй этаж и кричал во всю мочь:

— Скорей, Олиференко приехал!

Появление персоны приезжего вызывало бурную радость. Мгновенно встречающие выбегали во двор, освобождали приезжего от багажа и с криком «ура!» высоко подбрасывали в воздух — «качали».

В интернате становилось с каждым днем оживленнее, веселее. Затренькали балалайки, мандолины, «загрустила» гитара, а вот и скрипичный дуэт. И вдруг в эту неорганизованную, стихийную симфонию снова врывается зычный крик нового глашатая:

— Бондаренко приехал!

И снова ритуал встречи.

Хотя занятия еще не начались, каждый день под вечер приходил дежурный преподаватель. Для него специальная комнатка оборудована: телефон, стол письменный, постель. Это педагогический надзор, постоянный и нерушимый. Особенно в дни сбора воспитанников после каникул: каждый получил стипендию за три месяца, мало ли что может быть.

Вечером, как правило, собирались в столовой — самой большой комнате. Первоклассные наши тенора — Антоша Бондаренко, Вака Масленников — заводят песню «Гей, там, за Дунаем…» — и пошло! Хор становился многочисленным, разноголосым. Репертуар разнообразный — от украинских мелодичных и мужественных казацких песен до русских народных. И, конечно же, появлялся энергичный Миша Крылов с неизменной мандолиной.

— А ну, Миша, гопака! — просит весело улыбающийся Петро Олиференко, потирая руки.

Зазвучал буйный, разудалый гопак, расступился круг, все же тесноватый для гопака, и понесся Петро выделывать самые неожиданные и, казалось, новоизобретенные в азарте танца «выкрутасы». Публика в восторге подгикивала, подсвистывала, прихлопывала в такт, а Петро неистовствовал.

В один из таких моментов буйного веселья, подобного тому, что описан Гоголем в эпизоде приезда Тараса Бульбы с сыновьями в Запорожскую Сечь, в дверях столовой внезапно появился выпуклый, широкий живот, сияющий светлыми пуговицами. Это был Леонид Лаврентьевич Степанов, надворный советник — по табели о рангах того времени, один из ведущих преподавателей семинарии. Тихо появившись, он дал знак тем, кто его заметил, приложив палец к носу, дескать, не выдавайте меня, не обращайте внимания. Сложил смиренно ручки на своем огромном животе, сделал уморительно-удивленную рожу, склонив слегка голову набок, и окаменел в созерцании зрелища. Прекратились ободряющие подгикивания и прихлопывания — все заметили дежурного преподавателя. А Петро, увлеченный танцем, обливаясь потом, как тот гоголевский запорожец, продолжал выделывать все новые коленца. Вдруг заметил и он, мгновенно юркнул сквозь толпу в соседнюю комнату.

Преподаватель медленно вошел в столовую, сменил прежнее удивленно-ироническое выражение лица на серьезно-восторженное, сказал:

— Н-н-у, здо-ро-во! Вот это здо-ро-во! А танцор-то где? Закончил он «фигуры» али будет продолжать?

И с большим актерским мастерством в мимике, тоне и жестах деликатно продолжал:

— Я больше обеспокоен насчет того, что… ведь десять часов, одиннадцатый! Не пора ли по койкам и с молитвой на сон грядущий — баиньки?

Все расходились по комнатам, таков режим: в 10 ложиться, в 6 утра — подъем.

Первые недели моего пребывания в новой обстановке обрушили на мою деревенскую психику чрезвычайно большую нагрузку: много впечатлений, понятий, людей. Все это, естественно, не укладывалось в мои — да и не только мои — привычки и требовало сознательного освоения новых условий, приспособления к ним.

Вот почти ничтожный случай, который запомнился мне на всю жизнь. После того как мы поселились в общежитии и приобрели форменные фуражки с кокардами, как-то вечерком нас, порядочную группу приготовишек, потянуло в кино. Почти у каждого припасены были такие щедрые дары деревни, как семечки подсолнечника. Мы нагрузили ими карманы и, пощелкивая семечки и поплевывая шелухой, с привычно непринужденным видом двинулись по улице, а потом и по Николаевскому проспекту. В фойе кинотеатра мы продолжили наше приятное занятие. Какая-то пожилая женщина интеллигентного вида предупредительно посоветовала прекратить «развлечение» семечками: «Здесь это запрещается».

Мы, конечно, немедленно прекратили. А после сеанса, на улице, снова занялись семечками. Когда пришли в общежитие, там уже все знали о нашем «грехопадении» (кое-кто из старшеклассников тоже был в кинотеатре). Конечно, всеми это осуждалось, но по-разному. Вот Похиленко выступил с грозной обличительной речью:

— Вы нас опозорили на весь город! Вот, скажут, в семинарии — деревня сиволапая, мужичье неотесанное. Да как вы посмели со своими подсолнухами шагать по городу и плеваться во все стороны?

Нам, конечно, было очень стыдно перед старшими товарищами, но мы никак не могли уяснить, что же в этом оскорбительного для них. Семечки нельзя щелкать на улице! Удивительно!

Появился с гитарой в руках блондин, немного сутуловатый, с выпуклым лбом, светлыми смеющимися глазами и простым добрым лицом. Заговорил баском, с доброй насмешкой в голосе:

— Что, ребята, проштрафились? — И к Похиленко: — А ты что, сам-то давно таким культурным стал? Может, ты в приготовительный пришел таким, как сейчас? А может, ты и родился в деревне таким? Ты разве забыл, как сам когда-то шагал по улице и жевал сайку? — добродушно хихикнул блондин.

Похиленко моментально исчез. Блондин улыбался доброй, победной улыбкой, потом тронул струны гитары и приятным баритончиком под собственный аккомпанемент запел: «Ты, Настасья, ты, Настасья, отворяй-ка ворота! — Я бы рада отворила, — буйный ветер в лицо бьёт…» И оборвал на этом, сказав:

— Да, братцы, город — это не деревня. Что просто и допустимо в деревне, то не всегда позволительно в городе.

И он, смеясь, рассказал несколько случаев, подобных нашему, бывших с ним и его товарищами в первые дни их семинарской жизни. Беседа прошла весело и весьма продуктивно. А провел ее так просто и задушевно воспитанник последнего класса, выпускник Митя Бурдаков, или, как все его по-братски называли, Митьша. Он рассказывал, пел куплеты под свой аккомпанемент, смеялся — и мы смеялись.

К концу августа почти все семинаристы были в сборе. Каждый оказался чем-то своеобразен, привлекателен. И каждый вечер в столовой нас, приготовишек, ожидал какой-нибудь сюрприз.

Вот появился паренек с нервно-застенчивым бледноватым лицом, спокойный, уравновешенный. Поставил перед собой пюпитр, положил ноты, подбородком крепко придавил скрипку к плечу, и полились звуки, которые нам тогда казались божественными. Миша Полуэктов совершал свою ежедневную музыкальную тренировку, а для всех, и особенно для нас, новичков, это был очаровательный концерт.

Появился еще один паренек, лет 19, старшеклассник, выпускник. Очень скромного вида, отпечаток деревни проглядывал сквозь приобретенную за семинарские годы городскую внешность. Лицо совсем не юношеское, серьезно-сосредоточенное и в то же время веселое.

— Стёпа, трахни «Васильки»! — попросили его товарищи.

Степа принял позу, какая полагается исполнителю на сцене, и начал декламировать. И лицо, и мимика, тон и жесты — все было так естественно и так соответствовало страшному содержанию стихотворения Апухтина «Сумасшедший». Жутко вспомнить! Я прожил большую, очень трудную и сложную жизнь, видел и слышал первоклассных мастеров слова, но ничего подобного тому, что я испытал, слушая «Сумасшедшего» в исполнении Степана Липина, никогда больше не испытывал.

Это были первые из старшеклассников-семинаристов, кто привлек наше внимание своей одаренностью, первые наши соприкосновения с коллективом, в котором предстояло жить и учиться.

Галерея наших преподавателей

Шел 1916 год, третий год мировой войны, канун революции.

Первого сентября дежурный преподаватель привел нас к девяти часам утра в Покровскую церковь — маленькую деревянную, настоящую деревенскую церквушку, находившуюся недалеко от общежития. Там уже собрался весь наш педагогический «синклит» во главе с директором, все в парадной форме, с маленькими символическими шпагами, с орденами на груди. Семинарский священник отец Николай — сухонький, моложавый, с кудрявой шевелюрой, с маленькой рыжеватой бородкой — провел торжественный молебен. Директор поздравил с началом учебного года, пожелал, чтобы он был успешным «с божьей помощью», и мы вернулись с дежурным преподавателем в общежитие.

Утром следующего дня мы все были в семинарии к восьми часам. В конце длинного коридора, по обе стороны которого располагались классы, стоял небольшой иконостас, на котором был установлен большой образ Спаса. Прозвенел первый звонок, мы все вышли в коридор. Дежурный зажег лампаду, отец Николай привычным движением накинул на шею епитрахиль, провозгласил:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков…

Дежурный подхватил:

— Аминь.

Отец Николай прочел несколько молитв, потом мы спели все хором главную молитву перед учением, которая начинается словами: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святаго…» После этого все разошлись по классам.

И так было каждый день — до самой революции.

Началась жизнь, о которой долго и мучительно мечталось и которая казалась раньше необыкновенной и недостижимой. В семинарском классе все казалось таким же, как в обычной школе, и в то же время — не таким. С нами обращались на «вы», корректно, вежливо — по-взрослому. Преподаватели все разные — по возрасту, манере поведения в классе, даже по внешности: одни солидные, сияющие обилием звездочек на петлицах, свободные, независимые, уверенные в себе; другие — скромные, застенчивые, и хотя тоже в «сияющих» мундирах, но с весьма скромным количеством звездочек.

Мы совершенно не разбирались в рангах, чинах и орденах наших воспитателей. Слышали только от старшеклассников, что математик Анищенко Степан Игнатьевич — самый заслуженный, старше по рангу даже директора, что у него много орденов и медалей. И характерно, что только этот единственный преподаватель всегда и неизменно являлся в класс в обычном своем поношенном темно-сером костюме. В форме и при всех регалиях мы видели его только на торжественном молебне перед началом года. Мы уже знали, что это — любимец всех воспитанников.

И действительно, этот учитель достоин был большого уважения и любви со стороны своих учеников. Его уроки с первой же минуты приобретали какую-то особую деловитость. Работали все неизбежно и заинтересованно, а он сам — больше всех, с подъемом, свойственным только ему. Он излагал суть дела с энергичной жестикуляцией, придавая всему зримую, ощутимую иллюстративность. И самое удивительное, что он никогда не был однообразен, шаблонен. Он обычно не шутил, не балагурил, не острил, а скучно не было. Но зато когда он вдруг срывался на остроту, класс взрывался смехом бурно и искренне.

А он в это время смотрел на нас с едва заметной усмешкой в глазах и, не то удивляясь, не то недоумевая, произносил:

— Хе, смешно?

Мол, и смеяться-то не над чем, а они смеются.

А вот преподаватель иного стиля — Леонид Лаврентьевич Степанов, учитель языка и литературы, прозванный воспитанниками Мопсом. Кличка была, очевидно, обусловлена внешностью, отдаленно, с большой долей воображения напоминающей этого благородного представителя собачьего рода. Плотный, солидный, с лукаво-насмешливыми глазами, казалось, неизменно в одном настроении, свободный и независимый, всех и всё исследующий и чего-то ожидающий. Его многие уважали, даже любили, а многие ненавидели.

Он приходил в класс спокойный, неторопливый, садился за стол, положив классный журнал, но потом вдруг, слегка прикоснувшись пальцами к столу, начинал их пристально рассматривать, держа перед собой руки. В недоумевающем взгляде — немой вопрос к нам… Оказывается, проштрафился дежурный, пыль со стола не стер как следует. Дежурный сконфужен, выскакивает из-за парты, устраняет непорядок. Раскрыв журнал, учитель долго смотрит на список и спокойно, как бы про себя, тянет:

— Н-н-у, ладно, н-н-у, хорошо! Кто бы это сегодня нас порадовал?

А сам уже наметил жертву, смотрит на нее пристально, скорбно и сочувственно, дескать, и не хотелось ему беспокоить парня, очень не хотелось, но… ничего не поделаешь!

— Ну вот, пусть обрадует нас граф Кузьмин-Игнатьев-Караваев.

Это всего-навсего воспитанник Кузьмин Василий Игнатьевич, а «граф Караваев» присочинено для оживления обстановки. «Граф Караваев» начинает бодро и уверенно отвечать. Лицо преподавателя принимает трагически-скорбное выражение, голова беспомощно никнет на грудь, и тоном величайшей скорби он прерывает «оратора»:

— Дитя! Вы несете околесицу, ермолафию! Сиречь — ерунду! И как это вас угораздило? — спрашивает он тоном величайшего сочувствия.

Потом, обращаясь к соседу Кузьмина, с видом безысходного отчаяния умоляет:

— Помогите, пожалуйста! Сделайте божескую милость, выручите из беды!

Сосед отвечает уверенно, спокойно, правильно. И лицо преподавателя мгновенно принимает удивленно-восторженное выражение, он протяжно восхищается:

— Н-н-у, здорово! Вот это здорово! И как же мне не хотелось сегодня ставить пятерки, а вот приходится ставить жирную пятерку.

И так каждый урок Мопс проводил в каком-то легко-комедийном жанре. И при всеобщем оживлении «пострадавшие» чувствовали себя осмеянными, оскорбленными.

Все клички и прозвища, какие носили многие из воспитанников, все были даны Мопсом в процессе, так сказать, педагогического общения. Наш Кузьмин так и остался навсегда «графом Караваевым». Один из старшеклассников, имевший несуразную фамилию Ряпосов, стал навсегда Мистером, потому что как-то на уроке, обращаясь к нему, преподаватель назвал его «мистер Ряпосов». Ученик с фамилией Григоревский стал Паном, и никто его иначе не называл, как «пан Григоревский».

Несмотря на свои артистические замашки, Степанов был очень эрудированный преподаватель, умеющий дать ученикам солидные и прочные знания. На любых своих уроках он привлекал огромный и, как правило, очень интересный дополнительный материал. С ним никогда не было скучно, не было казенно-напряженной обстановки.

Особо, с большим удовольствием хочется рассказать о нашем всеобщем любимце — об отце Николае Редькине. Да, законоучитель, отец Николай, был всеобщим любимцем семинарии! Высок, строен, худощав, с пышной кудрявой шапкой рыжеватых волос, с постоянной едва заметной улыбкой, простой и естественный в обращении с нами — он сразу располагал к себе, вызывал симпатию и уважение.

Первый урок у нас он, как и все преподаватели, посвятил сообщению о своем предмете, о порядке его прохождения. А все последующие уроки нас сначала удивили. Приходил в класс, открывал журнал, спрашивал:

— Все присутствуют?

— Все, отец Николай, — отвечаем хором.

— Ну, что там у нас было?

— Исход евреев из Египта, — отвечаем.

И вот как-то само собой, непроизвольно, будто бы и на тему урока, а на самом деле нет, начинается живой и интересный разговор. Дальше — больше...

Звонок возвращает нас к уроку.

— Ну вот, проболтали время, а на долю Закона Божия ничего не осталось! Ну ладно, возьмите следующие две главы. Урок Закона Божия закончился.

Но чаще всего бывало так. После обычных вопросов («Все ли присутствуют?» и «Что там у нас было?») законоучитель вдруг спрашивал:

— У кого из вас книжка хорошая есть?

— У меня Тургенев, отец Николай! — кричит один.

— У меня Мельников-Печерский, — сообщает другой.

— У меня Леонид Андреев, — предлагает третий.

— У меня Чехов, отец Николай.

— А-а, Чехов. Ну-ка, давайте сюда Чехова! «Лошадиная фамилия», — объявлял преподаватель серьезно и начинал читать.

Читал он прекрасно, без особого и, как часто бывает, нарочитого артистизма, выразительно, спокойно, естественно. И снова звонок, на сей раз противно-назойливый, нарушал наше очарование и возвращал в классную реальность. Я убежден, что никто из преподавателей, в том числе языка и литературы, не пробудил в нас такой любви к русской литературе, не научил так любовно и нежно пользоваться ею, как отец Николай.

В воскресные дни, в праздники он рано появлялся в нашем общежитии, торопил нас к заутрене:

— Ну, ребята, поскорее собирайтесь! А то дьякон там уже давно прокашлялся.

Мы шли в собор вместе со своим священником. В соборе во время богослужения пел на клиросе наш семинарский хор. Может быть, потому, что преподавателем пения у нас был соборный регент Севастьян Савельевич — высокий, плотный человек лет сорока пяти, с выпуклым животом и тремя подбородками. В нашем внеклассном обиходе мы называли его ласково и просто: «Савося».

Несмотря на свои сверхнормативные габариты, он был шустр, подвижен, энергичен. Придя в класс и раздав нам сольфеджио, назвав страницу и номер упражнения и подняв правую руку в готовности отсчитывать размер, он кратко предлагал:

— Ну, поем!

И мы пели упражнения по нотам. Так вот, он и организовал хор для собора из своих питомцев. Наши же старшеклассники, обладавшие хорошим басом или баритоном, как, например, Митьша Бурдаков или Мирон Козлов, регулярно читали в соборе Апостола. Это считалось очень ответственным и весьма почетным делом.

Нашим классным наставником был Павел Александрович Овчинников, преподаватель физики и естественных наук. Этот человек, пышноусый, голубоглазый блондин, не отличался никакими особенностями — ни достоинствами, ни чудачествами. Всегда ровный, спокойный, интеллигентно-обходительный — в таком виде он был всюду невозмутимо постоянен. Никакой наставнической его роли мы не чувствовали.

В класс на урок он, как правило, приносил наглядные пособия — таблицы, исполненные в красках, картины, плакаты по ботанике или физические приборы. На таблице большого формата в крупном масштабе изображался какой-нибудь представитель крестоцветных или мотыльковых, в целом и по частям: вот корневая система, стебель, листья, цветок со всеми атрибутами и, наконец, плод. Павел Александрович показывает, разъясняет, сравнивает. Потом предлагает нам в наших тетрадках, специально предназначенных для этого предмета, зарисовать этого «представителя» — тоже в целом и по частям. А в качестве домашнего задания предлагается по рисунку составить рассказ — письменно, вроде сочинения.

На следующем уроке эти работы сдавались преподавателю на проверку. Так было и по физике. И когда мы получали наши работы обратно, мы видели, что проверке подверглись не только ботаника или физика, но и стиль изложения, орфография, синтаксис, грамматика в целом. Стояла соответствующая отметка, и имелось письменное заключение о работе. В этом была система.

А теперь, по-видимому, о самом особенном и неудачном преподавателе — истории и географии — Щербакове Валериане Андреевиче. Это был худенький, тщедушный человек лет сорока пяти, с небольшой черной окладистой бородкой, с настороженно-подозрительными глазками. Производил он впечатление замкнутого, молчаливого человека. Мы никогда не видели на его лице не только улыбки, но и какого-либо оживления. Говорили, что он старый холостяк, крупный домовладелец, человек, отмеченный большими наградами и чинами, имеет хорошее высшее образование и давно работает преподавателем. Одет он был всегда в скромную поношенную тужурочку — конечно, форменную и со всеми знаками различия. Всем своим видом он внушал уныние и апатию. И даже изобретательные наши товарищи не смогли придумать ему кличку и называли во внеклассном обиходе просто Валеркой.

Приходя в класс на урок, он, не раскрывая журнала и не поднимая головы, делал несколько шагов от стола и снова к столу, вдруг быстро вскидывал голову, указательным пальцем, как штыком, стремительно протыкал пространство в сторону кого-либо из учеников и повелительно произносил:

— Вы!

Это значило, что этот «вы» должен был отвечать урок. Слушал учитель молча, абсолютно без всяких реакций: ни порицания, ни одобрения. После ответа раскрывал журнал, молча ставил отметку, задавал очередной материал для проработки и молча уходил. Ни беседы, ни разъяснений, никаких разговоров. Говорили, что он страдает туберкулезом, больной, беспомощный и, дескать, заслуживает снисхождения. Впоследствии оказалось, что дожил он почти до ста лет!

Мои товарищи-семинаристы

Ну а что же представляли из себя мы, учащиеся?

За первые четыре-пять месяцев учебы и совместной жизни в общежитии мы уже достаточно хорошо узнали друг друга. Знали не только кто откуда, но и характеры, наклонности и таланты... В основном это всё были «братья мои мужики» — продукт деревни. Правда, в нашем классе около одной трети были местные жители — как правило, дети рабочих-железнодорожников, мелких ремесленников и кустарей или, как мой родственник Ефрем Трунов, дети бывших крестьян, а теперь, в городских условиях, — извозчиков. Даже дети деревенских купцов были редкостью. И это вполне понятно, ведь только в этом учебном заведении мог получить кое-какое образование тот, кто не только не мог оплатить его, но и сам часто нуждался в материальной помощи. Большой приманкой была государственная стипендия в 15 рублей.

Ежегодные конкурсы были огромны: в пределах 300 и более человек, а принималось два десятка с небольшим. Величайшим счастьем и удачей в жизни все считали поступление в семинарию, а предстоящая работа в школе представлялась как достижение заветного идеала. Ведь иного-то выбора не было! И, может быть, эти два десятка отобранных счастливцев потому и отличались искренним, настойчивым желанием учиться во что бы то ни стало, достаточной силой воли и, как правило, хорошими способностями и даже одаренностью. Поэтому мы не знали лентяев, отстающих, разгильдяев-бездельников. Конечно, не все работали с одинаковой интенсивностью и с одним и тем же эффектом.

Выявились сразу же увлечения и таланты. Определилась группа математиков, таких как белорус со станции Мошково Левшук Афанасий, местный железнодорожник Ваня Терпугов и другие. Нашлись биологи и географы. Но особенно многочисленной оказалась группа «литераторов»: увлекались художественной литературой буквально все, но очень многим хотелось писать самим, и особенно стихи. И не какие-нибудь, а обязательно современные, модные.

Ваня Литвинов во внеурочное время беспрерывно декламировал стихи — свои собственные, взятые у своих же «поэтов»-первоклассников, заимствованные из журналов, из книг. Со всеми, с кем он сталкивался в классе, вне класса, он мог говорить только о стихах. Буквально бредил стихами Вася Кузьмин. Он писал их в таком изобилии, что трудно было представить, когда же он занимается уроками. Свою изящную словесность он назойливо предлагал всем читать и декламировать. Пытался он и рисовать.

Но единственным и непревзойденным художником у нас оказался только Ефрем Трунов. Я старался ему подражать, тянулся изо всех сил.

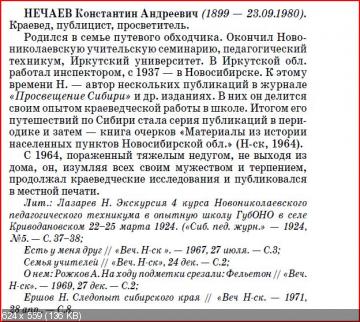

Когда мы ближе узнали своих старших товарищей, оказалось, что в их классах то же самое расслоение талантов: есть свои математики, физики, но больше всего «литераторов» — тоже поэтов. И самым выдающимся, заметным и талантливым был юноша с черной копной волос, в очках, немного сутуловатый, астенического сложения — Костя Нечаев. Костя был местный, из железнодорожников, приветливый, общительный, с какой-то врожденной интеллигентностью. Он увлекался Бальмонтом, хорошо декламировал его музыкальные стихи и сочинения многих других современных поэтов, о которых мы, приготовишки, пока и не слышали.

Около него группировались все поэты первого класса: Федя Гриневич, Андрюша Константинов, веселый и шаловливый голубоглазый блондин Аркаша Тепляков и другие. Это была сильная и заметная группа в масштабах семинарии, а не только своего класса. Они уже организовывали литературные вечера, диспуты, издавали рукописные журнальчики. Им покровительствовали и помогали поэты и литераторы старшего выпускного класса, такие как Иосиф Чернышев, Степан Липин.

Чернышев был общепризнанным семинарским поэтом. Располагающий к себе и очаровывающий своим лирически-нежным видом, добрым блеском светлых глаз, окаймленных рыжеватыми ресницами, это был всеобщий любимец. Через него смыкались отдельные литературные группки и одиночки.

В первом классе, как и у нас, нашелся только единственный настоящий художник, который писал маслом свои картины. Это был маленький, сухонький, остроносенький мальчуган со станции Шипуново, исключительной подвижности, жизнерадостности и энергии — Андрюша Сухно. Когда я впервые увидел его за работой, я был поражен! Глядя в окно общежития из своей комнаты, он рисовал с натуры кусочек двора, зимний пейзаж — несколько домиков с большими тополями около них. У него уже был почти настоящий мольберт, этюдник — ящичек с тюбиками красок и большим набором кистей разных размеров.

Художник был явно увлечен, не обращал ни малейшего внимания на разноголосую музыку, веселый смех и говор окружающих. Зажав язык в левом углу губ, он самозабвенно творил!

— Боже мой, Андрюша! До чего здорово! Ты посмотри — ведь в точности все так, все похоже. Сучки, ветки тополей — ну как настоящие! — восторгался я, рассматривая картину.

Художник немедленно реагировал на похвалу своим гогочущим смехом… Однако эта реакция не нарушала прилива вдохновения, он продолжал писать. И сколько помню его за все время совместного проживания в общежитии, я всегда и неизменно видел его за мольбертом, рисующим новую «вещь». Это была стихийная, неосознаваемая, буйная страсть творчества.

Каждый вечер в общежитии слышалась музыка, пение — групповое и сольное. Буквально все старшеклассники обязательно играли на каком-либо, и даже не на одном, музыкальном инструменте. Играли свободно по нотам, сходились в дуэтах, трио, квартетах. Пели также свободно — и по нотам, и без нот.

Мне стал понятен смысл фразы из «Правил для поступающих» в учительскую семинарию: «Неспособные к музыке и пению — не принимаются». И я сразу же задумался, какой же музыкальный инструмент мне избрать. Всякие инструменты — от балалайки до духовых — были в свободном пользовании воспитанников. Оказывается, духовой оркестр под управлением Миши Крылова (который играл на мандолине, гитаре, скрипке, а в оркестре — на корнете) регулярно тренировался, готовился к публичным выступлениям.

Сейчас я с чувством величайшей радости и с благоговением вспоминаю, насколько плотно, разумно и продуктивно было заполнено все наше время! Казалось, невозможно было выделить так называемый «досуг», и мы его не выделяли, но вместе с тем все-таки отдыхали, сами не замечая, когда и как это происходило.

Спектакль в Городском корпусе

Между тем продолжалась тяжкая, изнурительная война, вступавшая в свою последнюю, кризисную стадию. На фронтах положение было удручающим, несмотря на бодрый и успокаивающий тон газет. Преподаватели избегали разговоров с нами на темы войны и внутреннего положения.

В Ново-Николаевске острее стал ощущаться недостаток продовольствия, товаров, чувствовалось во всем напряжение и тревожное ожидание. Стёпа Киреевич, наш хозяйственник, артельщик, несмотря на свою изворотливость и изобретательность, уже не мог сводить концы с концами в снабжении нас продовольствием. Стипендии нашей не хватало, и все чаще мы чувствовали голод. Конечно, почти всем помогали родственники своими посылками. Ко мне тоже приезжал отец — не поездом, а на своей лошади. Привез мешок картошки, топленого сала, лука. А общая нужда все-таки чувствовалась заметно.

И вот тогда кому-то пришла в голову мысль — не столько в целях культурно-эстетических, сколько, может быть, в прозаически-материальных — поставить платный спектакль для городской публики. Идея, конечно, родилась у воспитанников последнего класса — им это было под силу. И тут как тут появился энергичный организатор и режиссер в лице учителя образцовой школы при нашей семинарии Векшина Евдокима Тимофеевича. Это был темпераментный молодой человек, как оказалось — с хорошими театральными задатками.

Выбрали пьесу Островского «Бедность не порок». Подобрали исполнителей из воспитанников всех классов, кроме нашего. Нашлись исполнители и на женские роли, главную из них — Любови Гордеевны — взяла на себя жена Векшина, тоже учительница. Почти каждый вечер и в воскресные дни проходили репетиции в классе выпускников. Из разговоров участвующих мы знали, как успешно проходят репетиции, насколько удачно подобраны исполнители. Даже художнику Андрюше Сухно пришлось на время оставить живопись и переключиться на театральное искусство: он исполнял роль мальчика Егорушки, проживавшего при доме купца Гордея Карпыча.

Появилось много трудной, хлопотливой организационной работы. Надо было договориться и арендовать зрительный зал в здании Городского корпуса, заказать в типографии билеты и афиши, распространить их, расклеить… Оркестр был свой, пришлось только заменить дирижера Мишу Крылова, который был занят в роли купчика Разлюляева. И для этой работы нашелся вполне соответствующий и надежный человек из окружения Нечаева — его одноклассник Коля Лазарев. Неутомимый, всюду и везде успевающий, вежливо-настойчивый, проницательный — казалось, он способен выполнить любое задание.

Зал был арендован, афиши расклеены, билеты изготовлены и распространены. Здесь использовалась и наша «рабочая сила» — приготовишек. Вся эта большая и сложная работа организовывалась и проводилась без малейшего вмешательства, поддержки и помощи преподавателей, классных наставников или руководителей со стороны. И все, кому приходилось принимать активное участие в этой работе, чувствовали себя счастливыми.

Может показаться, что я все эти события своей ранней юности идеализирую, подчиняясь известному принципу: «Что пройдет, то будет мило». Нет. При всей скудости, бедности, невзрачности нашей тогдашней обстановки, при значительном недоедании, нельзя без умиления и глубокого волнения вспоминать ту атмосферу родственной сердечности и дружбы, которая объединяла весь коллектив воспитанников семинарии. Очевидно, поэтому любая затея, представляющая общий интерес, где бы она ни возникла, сразу же принимала всеобщий семинарский масштаб и значение. И, конечно же, все становились энтузиастами этой затеи.

Наступил день постановки спектакля. Какое же во всем было священнодействие! А напряжение у всех — предельное! Зрительный зал полон публики, самой разнообразной, но больше всего молодежи. Много гимназисток 2-й женской гимназии (гимназия эта считалась наиболее демократичной и по составу учащихся, и по традициям). Присутствовали все наши преподаватели во главе с директором…

Открылся занавес, и мальчик Егорушка (Андрей Сухно) начал первое действие чтением по складам сказки о славном и сильном богатыре Бове Королевиче.

— Го-су-дарь ты мой ба-тю-шка... — читал нараспев Егорушка.

А за столиком сидит Митя, паренек-приказчик купца Гордея Карпыча, возвышенно-поэтическая, увлекающаяся натура, с видом благородного страдальца, обремененного злой тоской-кручиной. Конечно же, в этой роли мог быть только Иосиф Чернышев, наш поэт-лирик, человек утонченно-нежной души. Первые произнесенные фразы, полные тяжкой грусти, показали, насколько удачно был подобран исполнитель этой роли.

С восторгом публика (а о нас и говорить нечего!) встретила Степана Липина в роли несчастного пропойцы, брата купца Гордея — Любима Торцова. По общему признанию авторитетных знатоков театра, высказанному позже, исполнение роли Любима Торцова Степаном Липиным явилось подтверждением большого таланта исполнителя. А нам он в этой роли запомнился навсегда.

Хороши, и каждый на своем месте, были и остальные исполнители. Мирон Козлов, солидный и строгий, с повелевающим басом, гордый и властный — Гордей Карпович. Митьша Бурдаков — в роли Африкана Саввича, богатого купца из города и жениха в пятьдесят лет для молодой дочери Гордея. Забавен и колоритен был Миша Крылов в роли развеселого, безалаберного Разлюляева. И теперь, по прошествии многих лет, когда все это возникает живо перед твоими глазами, видишь, насколько умело, с большим знанием дела подобраны были исполнители ролей и проведена постановка классической пьесы режиссером — учителем Евдокимом Тимофеевичем Векшиным.

Когда после последнего действия закрылся занавес, публика потребовала режиссера на сцену. Смущенный и радостный, вышел учитель Векшин. Публика наградила его бурными и продолжительными аплодисментами.

Успешная постановка была событием большой важности. Мы как-то по-особому почувствовали свою значительность: ведь не гимназисты, не реалисты оказались способными на такие дела, а мы — дети деревни! В стенах семинарии это событие подстегнуло активность наших «литераторов» и «поэтов». Чаще стали возникать стихийные литературные вечера, Иосиф Чернышев выступил с очередным рефератом на тему, кажется, о декадентах…

Завершался 1916 год, начинался знаменитый 17-й. Все острее чувствовалась нехватка продуктов, росли цены, свирепствовала спекуляция. Говорили о больших очередях в городе и беспорядках в них. Газеты редко к нам попадали, разве иногда их заносил в общежитие или семинарию кто-нибудь из местных наших товарищей. Из газетных сообщений, конечно, невозможно было представить истинное положение дел как на фронте, так и внутри страны. Чувствовалось только всюду, даже в замкнутом мирке общежития и в стенах семинарии, скрытое, сдерживаемое напряжение, смутная тревога.

Мы так же аккуратно по воскресным дням посещали собор, пели там и читали часы и Апостола, каждую субботу после утренней молитвы перед учением пели: «Боже, Царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам!..» Наступил февраль, и, несмотря на тревожное ожидание чего-то неизбежного, нам было абсолютно невдомек, что это последний февраль русской монархии.