21 января 2025 – 100 лет назад в Новониколаевске был открыт Дом им. В. И. Ленина – ныне объект культурного наследия народов России регионального значения.

.

21 января 1924 г. страну потрясло известие о смерти Владимира Ильича Ленина – председателя СНК РСФСР, главы правительства советской России.

Уже 24 января 1924 г. в Новониколаевске состоялось чрезвычайное заседание Сибревкома, Горсовета, партийных и профессиональных организаций, представителей Красной Армии.

Обсуждался вопрос об увековечивании памяти В. И. Ленина, было решено один из рабочих районов назвать именем Ленина, центральную площадь города именовать – «Площадь имени УльяноваЛенина», воздвигнуть на ней к годовщине Октябрьской революции памятник Ленину, поручив Президиуму Губисполкома разработать проект и изыскать необходимые средства.

В феврале 1924 г. пленум Новониколаевского губернского комитета РКП(б) постановил: для увековечивания памяти Ленина построить на площади Ленина дом для народных собраний.

В марте 1924 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о проведении бесплатного конкурса эскизных проектов «дома собраний товарища Ленина» общей полезной площадью 500 кв. саж. с окончанием подачи эскизов «к 12 часам дня 30 марта сего года».

Кроме поиска решения проекта, начался поиск средств на постройку здания. 2 апреля 1924 г. на заседании губернского комитета РКП(б) обсуждался вопрос о финансовом вопросе строительства, было решено строить за счёт отчислений и ассигнований.

Для осуществления успешного строительства весной и летом 1924 г. трудящиеся Новониколаевской губернии передавали однодневный заработок в фонд строительства.

Оригинальным решением по привлечению средств стало постановление Бюро губернского комитета РКП(б) от 7 мая 1924 г.: «Для увеличения средств выпустить карточку – „кирпич“ на Дом Ленина в количестве 1 000 000 экз. стоимостью в 10 копеек каждая».

Такие карточки продавали в городе и по всей губернии, любой гражданин, покупающий её, оплачивал стоимость 1 кирпича.

За время реализации «кирпичей» удалось собрать 42 277 руб. 22 коп.

Строительство Дома Ленина было общим делом для всего населения города, пожертвования производились рабочими и служащими, учреждениями, кроме этого, горисполкомом была выделена сумма в 20 тыс. руб.

Всего удалось собрать – 167 484 руб. 10 коп.

Согласно проекту, строительство здания было запланировано на строительный сезон 1924 г.

Была создана комиссия для проведения подготовительных мероприятий и наблюдения за ходом строительства.

В её первоначальные обязанности вменялось создание развернутого плана предстоящих работ. Несмотря на бурное обсуждение проекта здания, среди общественности города, разработанные городскими инженерами чертежи здания на 2 500–3 000 мест, и стоимостью не выше 100 тыс. руб. не соответствовали поставленным задачам.

Для разработки нового проекта был привлечен Губгосстрой, затраты на постройку Дома Ленина возросли до суммы 150–180 тыс. рублей.

В техническое задание входило наличие огромного зала, остальные помещения необходимо было спланировать скромнее.

Снова в газете «Советская Сибирь» был объявлен конкурс, по результатам которого было прислано 15 проектов, ни один 21 января 1925 из которых не оказался удачным.

На последнем заседании губкома в первоначальный замысел были внесены существенные изменения, в здании предусматривалось размещение

- аудитории на 200 человек,

-комнаты для кружковых занятий,

- библиотеки,

- читальни,

- красного уголка.

В итоге был принят технически непроработанный проект, выполненный гражданским инженером М. С. Купцовым, предусматривающий строительство двухэтажного здания с традиционной симметричной композицией главного фасада: центральная часть, завершающаяся фронтоном, и фланкирующий её ризалит.

Торжественная демонстрация по случаю закладки первого камня Дома Ленина состоялась 1 мая 1924 г.

13 июля 1924 г. в газете «Советская Сибирь» было дано объявление:

«Сегодня в воскресенье, в 10 часов утра на площади Жертв Революции (имеется ввиду Сквер жертв революции, ныне – Сквер Героев революции), состоится закладка фундамента дома имени тов. Ленина. К этому времени приглашаются прибыть на площадь члены партии, профсоюзов, РКСМ и других рабочих организаций, и все имеющие кирпич на постройку дома».

Дом Ленина строился вдоль Красного проспекта перед братской могилой жертв революции.

Его главный фасад был обращён на центральную улицу города, на противоположном фасаде планировалось размещение балконов для ораторов.

Сроки на строительство отводились очень сжатые, завершить строительство планировали к 7 ноября 1924 г.

Претворить планы в жизнь оказалось достаточно сложно, открытие недостроенного центрального зала состоялось 21 января 1925 г., спустя год после смерти В. И. Ленина.

Лишь к 1 мая 1925 г. удалось достроить без отделки два этажа здания.

Окончание работ перенесли на декабрь 1925 г.

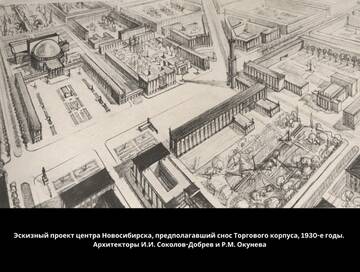

Достроить здание не удалось, уже в августе 1925 г. был пересмотрен уже существующий проект, и выстроенное здание было провозглашено не отвечающим современным архитектурным требованиям.

В «Советской Сибири» был опубликован новый проект Дома Ленина, согласно которому здание предлагалось перестроить в трехэтажное с четырехэтажной центральной частью, оформленной в виде мавзолея.

В здании планировали устроить

- обсерваторию,

- зал собраний на 1200 человек,

- зал для лекций на 200 человек,

- помещение для общественной библиотеки,

- 3 или 4 комнаты для кружковой работы,

- специальную комнату для уголка Ленина.

- Третий этаж отводился под устройство деловых собраний или же музея по истории революционного движения в Сибири.

Из-за недостатка свободных площадей для размещения советских и партийных учреждений в городе, в Доме Ленина также планировалось разместить

- окружной комитет РКП(б) и

- окружком РЛКСМ.

Существенным изменениям подвергался уже существующий облик здания, окна планировалось расширить, а фасадную часть, до этого облицованную кирпичом, видели отштукатуренной под мрамор.

Работы были поручены Сибгосстрою, завершить их необходимо было к годовщине Октябрьской революции.

Окончательно Дом Ленина со всеми внутренними отделочными работами должны были сдать к 1 января 1926 г.

Выполнение планов и чертежей в соответствии с внесёнными изменениями возлагалось на

- А. А. Рубана с участием

- профессора А. Д. Крячкова.

А. А. Рубаном был разработан последний проект постройки Дома Ленина, и он же осуществлял технический надзор строительства.

На заседании президиума Новониколаевского Горсовета РКП(б) 1 сентября 1925 г. был заслушан доклад о достройке Дома Ленина.

Обоснованием решения перестраивать существующий Дом Ленина стала постройка рядом с ним большого здания Промбанка, на фоне которого памятник вождю мерк.

Средства на строительство планировалось выручить за счёт сдачи в аренду двух домов, занимаемых Губкомом РКП(б) и ГИКом.

На перестройку отводились очень короткие сроки.

Работы велись сверхурочно, для увеличения их темпов через профсоюзы были сняты с других городских строек каменщики.

Несмотря на все предпринимаемые меры, развернувшиеся работы, в скором времени, начали простаивать из-за нехватки рабочих рук и строительных материалов.

Трудности были и в финансовом обеспечении.

Строительство сильно отставало от установленных сроков.

7 ноября 1925 г., в ещё недостроенном здании, состоялись торжественные мероприятия, на которых присутствовало около 2 000 человек.

В январе 1926 г. комиссия по постройке Дома Ленина просила окружного прокурора привлечь к уголовной ответственности руководителя Сибгосстроя Луциковича Николая Евстафьевича за качество осуществляемых работ.

Отмечалось, что для строительства предоставлялись материалы чрезвычайно низкого качества, сроки сдачи неминуемо были сорваны.

В конце 1925 г. Сибгосстрой был ликвидирован как организация, и все строительные работы были переданы Окружной строительной конторе «Госстрой».

Новые сроки отделки внутренних работ устанавливались на годовщину смерти В. И. Ленина – 21 января 1926 г.

Строительство окончилось зимой 1926 г.

В здание въехали такие организации, как

- Окрисполком,

- Новониколаевский окружной комитет партии,

- Западно-Сибирский краевой научно-исследовательский институт коммунистического воспитания,

- Центральная библиотека,

- краевая научно-педагогическая лаборатория,

- институт повышения квалификации учителей,

- «Кузбасстрой», общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев,

- общество безбожников,

- международное общество помощи борцам революции.

- С сентября на четвёртом этаже приступила к регулярной передаче радиогазеты и радиоконцертов Сибирская широковещательная станция.

- В 1930е гг. в здание работал кинотеатр на 850 мест с несколькими ежедневными сеансами.

О низком качестве строительства Дома Ленина, говорили ещё во время его строительства.

Ежегодно ему требовался ремонт.

В 1932 г. в соответствии с заключением технической комиссии «О состоянии Дома Ленина», президиум Новосибирского горсовета признал необходимость срочно приступить к производству капитального ремонта, начало которого было запланировано на декабрь 1932 г., с завершением работ не позднее 1 апреля 1933 г.

Стоимость ремонтных работ, согласно расчёту инженера Буянова, составляла 110 тыс. рублей.

Выполнять работы поручалось тресту Горстроя.

Находящиеся в здании учреждения необходимо было выселить.

В августе 1933 г. президиум Новосибирского горсовета отмечал низкий темп проводимых ремонтных работ, крайне плохое состояние отопительных систем и назначил специального уполномоченного по ремонту Дома Ленина тов. Шляпникова, за которым закреплялось право единогласно решать все вопросы, связанные с проведением ремонта.

В 1934 г. в целях упорядочения содержания Дома Ленина, сохранения его в должном порядке и расширения культурного обслуживания рабочих города президиум горсовета 29.05.1934 постановлением передал Дом Ленина в бессрочное пользование Радиокомитету.

Радиокомитет должен был организовать на имеющихся площадях радиотеатр с обязательным сохранением киносеансов, во время, не занятое театром (не менее 20 дней в течение месяца).

Ответом Радиокомитета стал отказ от предложенной передачи.

В этот же период помещение для своего размещения искал Театр юных зрителей.

В августе 1935 г. президиум горисполкома решил предложить директору театра проект постановления об использовании Дома Ленина под ТЮЗ и пионерский кинотеатр.

В сентябре 1935 г. в газете «Советская Сибирь» было опубликовано сообщение об этом событии.

В нём говорилось, что к предстоящему театральному сезону часть здания будет переоборудована и отремонтирована.

Зрительный зал и сцена переоборудуются с таким расчётом, что зал сможет вместить 600 зрителей.

В зале, кроме постановок, предлагалось устраивать два ежедневных сеанса пионерского кинотеатра.

Деятельность театра осуществлялась два года, в мае 1937 г. он был закрыт для перестройки.

В феврале 1937 г. президиум Новосибирского горсовета в порядке решений президиума Запсибкрайисполкома и пленума 146 Новосибирского городского Совета утвердил приспособление Дома Ленина под Дворец пионеров и октябрят.

Была утверждена реконструкция, которая включала строительство сцены для детей, со всеми обслуживающими помещениями к ней, расширение зрительного зала и пожарную безопасность театра; реконструкцию фасада здания и другие работы.

Была утверждена смета в 721 тыс. руб. Реконструкция возлагалась на Трест школьного строительства, работы необходимо было закончить к 15 сентября 1937 г.

В ноябре 1937 г. был вновь утверждён проект реконструкции, значительно отличающийся объёмом работ и сметой.

Новый проект включал пристройку к залу сценической коробки с цокольным и первым этажом подсобных помещений, пристройку одного фойе и внутреннюю отделку первого этажа.

Обновленное здание было принято в эксплуатацию в 1938 г.

В непростые военные годы здание вновь подверглось капитальному ремонту и внешнему оформлению фасада.

Решением Облисполкома от 26 мая 1943 г. № 771 на эти работы были отпущены средства, но развернувшиеся работы областной бюджет финансировать не стал.

Горисполком вынужден был организовать финансирование окончания работ за счёт городского бюджета.

Ремонтом предусматривалась

- замена кровельного материала,

- оформление фасадов,

постройка

- склада декораций,

- проходной будки,

- заборов и

- ворот,

- трансформаторной будки,

- ремонт 2-го и 3-го этажей.

В результате здание было оформлено в классическом стиле.

Колоннада главного фасада получила изящную прорисовку профилей капителей, появились карнизы, в боковых ризалитах были заложены окна и убраны балконы-трибуны на втором этаже.

Четвёртый этаж превратился в аттик.

Работы были окончены летом 1944 г.

В 1960 г. на восточной стенке хозяйственного блока было размещено панно, посвящённое памяти погибших во время Гражданской войны, выполненное художником-монументалистом А. С. Чернобровцевым.

Решением Новосибирского облисполкома № 868 от 22 ноября 1960 г. новосибирский Дом Ленина был принят на государственную охрану как памятник истории местного значения.

В 1974 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 4.12.1974 № 624 зданию был присвоен статус памятника истории государственного значения.

К вопросу технического состояния здания вновь вернулись в 1960-е гг.

В 1963 г. была создана комиссия по определению возможности реконструкции здания Театра юного зрителя.

Проведя анализ, комиссия констатировала, что многие несущие элементы здания находятся в аварийном состоянии и грозят обвалом.

В театре имелись факты обрушения потолка и воспламенения деревянных конструкций.

Требовалась безотлагательная полная реконструкция.

Проекты, подготовленные в разные годы, предусматривали перестройку здания с его дальнейшим расширением.

Не один из них не подходил, претворить в жизнь расширение объёма здания не представлялось возможным в связи с наличием у него статуса памятника истории и культуры.

В октябре 1966 г. было принято решение о строительстве отдельного здания для ТЮЗа.

С 1971 по 1984 г., пока здание строилось, театр продолжал давать представления на аварийных площадках Дома Ленина.

Распоряжением Новосибирского облисполкома от 9 октября 1985 г. № 687-р Дом Ленина был передан с баланса театра на баланс Новосибирской областной филармонии.

С переездом театра необходимо было в срочном порядке начать капитальный ремонт здания.

Создание проекта возлагалось на институт «Новосибгражданпроект».

Проект был подготовлен им в 1988–1989 г.

Согласно акту проверки памятника истории «Дом Ленина» от 13 ноября 1985 г., специально созданной комиссией было зафиксировано аварийное состояние здания, перекрытие в правом крыле объекта обрушилось.

Устранить аварийное состояние планировалось к весне 1990 г.

По проекту в качестве неизменных частей были определены очертания капитальных стен и композиционные оси, сложившиеся в результате реконструкции 1925–1926 гг.

Также учитывалось техническое задание, выданное Новосибирской филармонией.

При обсуждении внутренних интерьеров проектировщики пришли к выводу, что установить первоначальные авторские решения невозможно, в связи с чем решено было сохранить все ценные в художественном и историческом отношении элементы внутреннего пространства.

В связи с проблемами финансирования ремонт сильно затягивался.

В 1997 г. указом Президента РФ «Об уточнении объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» «Дом-памятник Ленина В. И., сооруженный в 1925 г. на средства горожан» был исключен из числа памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, и получил статус памятника местного значения.

За время капитального ремонта Дом Ленина неоднократно менял подрядчиков.

Сроки сдачи постоянно отодвигались. 14 марта 2001 г. постановлением главы администрации Новосибирской области № 242 функции заказчика возлагались на Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Дом Ленина был введён в эксплуатацию актом государственной приёмочной комиссии от 4 августа 2004 г. № 86.

Е. С. Швецова

как на картинке